高齢者施設での感染対策についてお困りではありませんか?

感染対策で大事なことは、とにかく広げないことです。

これから、その方法についてご説明します。

- 基本的な感染対策

- 尿路感染、インフルエンザ、コロナウイルス、疥癬、感染性胃腸炎、帯状疱疹結核などの感染症状や対策

- ゾーニングの方法

高齢者施設で起こりやすい感染症とは?

まずは高齢者施設で起こりやすい感染症の代表例をご紹介させて頂きます。

尿路感染

尿路感染とは、尿路を通じて感染症を引き起こします。

インフルエンザ

高齢者施設におけるインフルエンザは、1度入ると蔓延しやすく、免疫力が低下していたり、基礎疾患がある高齢者にとっては十分脅威です。

完全に防げなくても、感染症発見時は、早急な対応が求められます。

コロナウイルス

現在でも、定期的にコロナウイルスの蔓延を耳にします。

私が勤めている施設でも、プチクラスターが起こることがあります。

ワクチンの普及で減少したとはいえ、まだまだ死のリスクが高い感染症がコロナウイルスです。

油断せず、しっかりと対策を講じる必要があります。

疥癬

疥癬は「ヒゼンダニ」というダニが原因で起こる皮膚感染症です。

感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)

ノロウイルスなどの感染性胃腸炎も、高齢者施設では蔓延しやすく、特に接触感染に注意すべき感染症です。

帯状疱疹

帯状疱疹は、過去にかかった水痘・帯状疱疹ウイルスが免疫力低下等が引き金になり、再活性化する感染症です。

50歳以上になると、発症確率が急増すると言われています。

感染症による肺炎

コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症にかかると、感染症そのものが完治しても、そのあとで肺炎を引き起こす可能性があります。

その為、日々のバイタルチェックと観察が重要となります。

特に呼吸音や体温、サチュレーション(Spo2)が重要となります。

異変があった際は、重症化する前にすぐさま看護師に報告し医療と連携することが重要です。

結核

結核は空気感染する感染症です。

今もなお、国内では年1万件ほどの感染が確認されております。

しかし、適切な対応を心がければ、決して恐ろしい感染症ではありません。

その他の感染症

C型肝炎

C型肝炎の感染経路は主に血液感染です。

その為以下の注意が必要です。

- 感染者の出血の有無

- 介助者自身の傷の有無(その部分に感染者の血液が触れると感染の恐れがある)

レジオネラ症候群

レジオネラ属菌は、水中に存在する細菌で、人から人へは感染しません。

感染経路は、菌を含んだ微細な水のしぶき(エアロゾル)を吸い込むことで肺に到達することです。

主な感染源

・浴槽水・シャワー・ジャグジー

・貯湯タンクや給湯管

・加湿器(清掃不十分なもの)

・噴水や噴霧装置(園芸用など)

レジオネラ症の主な症状

・38℃以上の発熱(突然の高熱)

・咳、呼吸困難

・全身のだるさ、筋肉痛

・吐き気、下痢などの消化器症状

・意識がぼんやりする(せん妄)

基本的に、浴槽や水回りの衛生管理をしていれば、感染しにくい感染症です。

普段からの、清掃と衛生行動が重要となります。

高齢者施設での感染対策で重要な考え方

常にそこに菌・ウイルスがあると考える

まず大前提として

・排泄介助後の介助者の手指や腕など

・便座やドアノブ、手すりなど

・テーブル等の飛沫していそうな場所

などは、菌やウイルスが存在している可能性が高いことを念頭においた方良いと思います。

また、感染者の方の対応中などは手指・手すり・ゴミ箱・床、ドアノブなどに常に菌やウイルスがいることを意識しましょう。

菌やウイルスが存在することを意識できれば、自然と衛生手洗いや感染対応の行動に結びつきます。

なぜその感染対策をするのかを理解すること

- 衛生手洗い

- 消毒(アルコールや次亜塩素などの違いも)

- ゴミを分ける

- ガウンテクニック

- 隔離

- 換気

- ゾーニング

などの基本的な感染対策を「なぜするのか」を知る及び意識することが、感染症対策において最も重要です。

この、「なぜ知るのか」を意識すると、自然と感染対策に結びつき、何よりどんな感染症や状況にも柔軟に対応できるようになるからです。

高齢者施設での感染対策

スタンダードプリコーションの徹底

基本的な感染対策として、スタンダードプリコーションが有効です。

スタンダードプリコーション(標準予防策)とは、簡単にいうと

- 手洗い・消毒

- 手袋着用

- 密閉・密室・密着の防止

などの日頃の感染予防を指します。

このスタンダードプリコーションを常にしておくと、仮に感染者が出たとしても、その感染症の拡大防止につながります。

これを日頃からするか、しないかで、感染拡大するかしないかが決まると言っても過言ではありません。

早期の発見と対策

日頃注意していても、感染症が起こってしまうことは仕方がありません。

大事なことは、感染症を広げないことです。

そこで重要となってくるのが、早期の発見と早急な対策です。

早く発見できれば、早く対策ができ、感染拡大防止につながります。

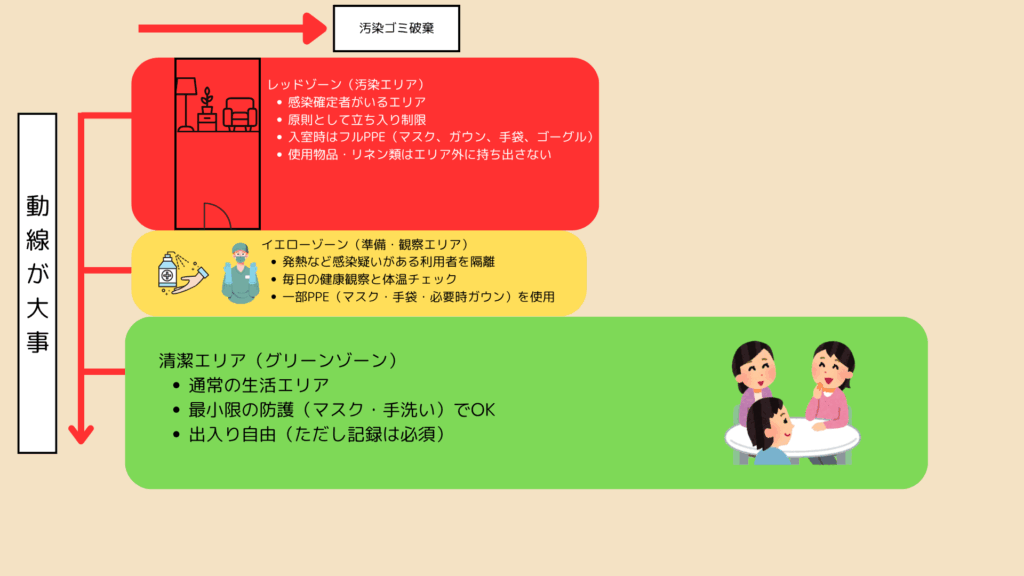

ゾーニング

感染対策におけるゾーニングとは

一言で言うと、導線を区分けすること

主に区分けには緑(グリーン)、黄色(イエロー)、赤(レッド)があります。

ゾーニングで大切なことが、菌・ウイルスを「持ち出さない」

これに尽きます。

これを意識しながら、介護職員がどう動くかを想定してゾーニングします。

適切な用具の使用

ガウン、帽子、足袋、N95マスク、プラスチック手袋

基本はイエローゾーンにて着用します。

そして、特に大事なのは外す時です。

着脱に関して、↓こちらが参考となります。

職業感染制御研究会

ゴミ箱、袋

ゴミ箱は最低でも、レッドゾーンとイエローゾーンに1つずつ設置しましょう。

ゴミ袋を捨てる際に、気を付けることは、ゴミ袋内の空気を勢いよく出さない事。です。

不用意にウイルスが飛散する危険があるからです。